深化科技体制改革 创新驱动引领高质量发展

第十二次党代会召开以来,学校科技工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和考察云南重要讲话精神、考察调研西南联大旧址重要指示精神,全面落实省委、省政府有关科技创新的工作部署,在校党委和行政的领导下,围绕学校建设教师教育特色鲜明的高水平综合性大学的目标,深化科技体制改革,加快落实创新驱动发展战略,构建了含知识创新体系、技术创新体系和人文社科创新体系在内的较为完整的科研创新体系,通过推进以质量提升为核心的内涵特色发展,科技工作实现了新突破。

培育科研创新团队 科研成果量增质提

承担国家重点研发计划项目3项、国家自然科学基金云南联合基金重点项目3项、国家社会科学基金重大项目3项、国家自然科学基金248项、国家社会科学基金156项,产生了一批原创性科技成果和优秀人文社会科学成果。

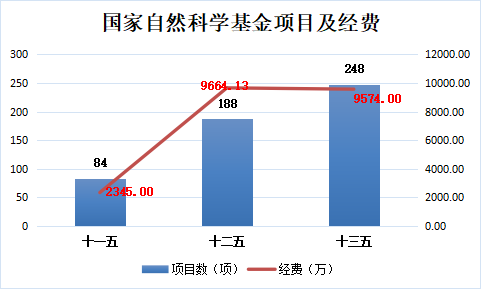

1、国家自然科学基金项目及经费

十一五 |

十二五 |

十三五 |

项目数(项) |

经费(万) |

项目数(项) |

经费(万) |

项目数(项) |

经费(万) |

84 |

2345.00 |

188 |

9664.1340 |

248 |

9574.00 |

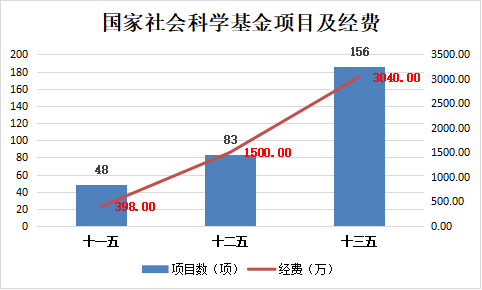

2、国家社会科学基金项目及经费

十一五 |

十二五 |

十三五 |

项目数(项) |

经费(万) |

项目数(项) |

经费(万) |

项目数(项) |

经费(万) |

48 |

398.00 |

83 |

1500.00 |

156 |

3040.00 |

近五年国家级重大重点科研项目

社会科学

项目名称 |

项目来源 |

年份 |

中缅泰老“黄金四角”跨流域合作与共生治理体系研究 |

国家社会科学基金重大项目 |

2016 |

东南亚苗语志 |

国家社会科学基金重点项目 |

2016 |

西南联大文献资料收集整理与数据库建设 |

国家社会科学基金重大项目 |

2018 |

湄公河国家民粹主义发展态势及其影响研究 |

国家社会科学基金重点项目 |

2019 |

脱贫攻坚背景下西南边疆少数民族地区多语与贫困关系实证研究 |

国家社会科学基金重点项目 |

2019 |

凉山彝族对精神障碍患者的仪式治疗研究 |

国家社会科学基金重点项目 |

2019 |

二十世纪以来日本学者中国古典诗学研究目录汇编与学术史考察 |

国家社会科学基金重大项目 |

2020 |

自然科学

项目名称 |

项目来源 |

年份 |

皮革关键酶制剂的研发与产业化示范 |

国家重点研发计划项目 |

2017 |

西南高原湖泊生态系统演变过程与突变机理 |

国家重点研发计划项目 |

2017 |

利用地理空间技术检测与评估土地利用/土地覆盖变化对区域生态安全影响 |

国家重点研发计划“政府间国际科技合作”重点专项 |

2019 |

基于二维材料的新型薄膜太阳电池及其多能集成性能研究 |

国家自然科学基金-云南联合基金项目 |

2018 |

马铃薯驯化历史及匍匐茎长度的遗传解析 |

国家自然科学基金-云南联合基金项目 |

2020 |

云南与周边国家金融合作的异质性约束及人民币区域化的实现机制与路径研究 |

国家自然科学基金-云南联合基金项目 |

2020 |

近五年省部级创新团队名录

社会科学

平台名称 |

计划来源 |

依托单位 |

云南跨省际合作发展研究 |

云南省哲学社会科学创新团队 |

地理学部 |

云南宗教互联网传播与边疆稳定研究 |

云南省哲学社会科学创新团队 |

传媒学院 |

云南少数民族传统工艺美术非物质文化遗产传承保护研究 |

云南省哲学社会科学创新团队 |

美术学院 |

习近平新时代中国特色社会主义思想重大理论与现实问题研究 |

云南省哲学社会科学创新团队 |

马克思主义学院 |

自然科学

平台名称 |

计划来源 |

依托单位 |

云南师范大学澜沧江—湄公河流域资源环境合作开发与协同治理省创新团队 |

云南省创新团队 |

华文学院 |

云南师范大学民族教育信息化省创新团队 |

云南省创新团队 |

教育学部 |

云南师范大学马铃薯科学研究省创新团队 |

云南省创新团队 |

生命科学学院 |

云南师范大学低维材料及其应用创新团队 |

云南省创新团队 |

能源与环境科学学院 |

十三五以来,学校共出版著作325部,发表论文8078篇,其中三大检索收录论文1181篇,CSSCI收录论文631篇, 获得授权专利561项,获得省部级科研成果奖160项。其中,获高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖1项、云南省科学技术奖10项(一等奖3项,二等奖3项,三等奖4项)、云南省哲学社会科学优秀成果奖141项(一等奖10项、二等奖38项、三等奖93项)、第四届全国民族研究优秀成果奖4项(二等奖2项,三等奖2项)、全国民族工作优秀调研报告奖5项(一等奖1项,二等奖1项,三等奖2项,优秀奖1项)。

搭建科研创新平台 推动产学研深度融合

学校建有50个省部级以上科研平台,其中科技部国际联合实验室1个,国家太阳能热水器检测中心1个,省部共建教育部重点实验室2个,教育部工程技术研究中心2个,教育部互联网应用创新开放平台示范基地1个,教育部备案国别与区域研究中心3个,教育部政策法规司共建研究基地1个。国家体育总局体育文化研究基地1个,国家民委“一带一路”国别与区域研究中心1个。

1中国—老挝可再生能源联合实验室

中国—老挝可再生能源联合实验室于2015年经国家科技部正式批准建设, 由中老两国科技部支持,依托云南师范大学和老挝科技部可再生能源与新材料研究所共同建设。该项目以“加速地区经济增长、社会进步和文化发展”“增进地区间的积极合作和相互援助”为宗旨,促进了项目所在国科学技术发展及高级人才培养,为主动融入国家“一路一带”建设和“中国-东盟科技伙伴计划” 做贡献。该实验室成功入选“科创中国”2021全球百佳技术转移案例。

2国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明)

国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明)是依托于云南师范大学太阳能研究所,在国内最早建立(1989年)的太阳能专业检测机构--云南省太阳能热水器产品质量监督检验站基础上发展而来,是国家认监委授权的全国三家国家太阳能热水器检测中心之一。中心主要承担各级政府质监部门的监督抽查与风险预警任务,各相关协会、企业及社会委托的太阳能热水系统及部件等领域的产品检验、标准制定与宣贯及相关科研工作。

3可再生能源材料先进技术与制备教育部重点实验室

可再生能源材料先进技术与制备教育部重点实验室于2008年底正式挂牌运行。实验室围绕光伏材料科学与工程、光热材料与利用工程、生物质能工程材料与利用、复合光功能材料与制备四个方向开展研发工作,致力于解决应用在能源、环境和节能减碳等领域的核心材料制备及应用的关键技术问题,成为辐射南亚和东南亚的可再生能源材料及应用领域的协创中心。实验室“高效介观染料敏化太阳电池关键材料和器件的构建与性能调控”成果获得2020年度云南省自然科学奖一等奖。

4民族教育信息化教育部重点实验室

民族教育信息化教育部重点实验室于2016年通过教育部验收,是全国第一个教育类的教育部重点实验室。实验室围绕民族教育资源数字化、民族地区信息化学习环境、信息化学习环境下的学习行为以及民族文化资源数字化应用等四个方向开展研究,着眼于国家教育发展战略,聚焦云南边疆民族教育存在的问题,致力于开展民族教育信息化发展的理论研究和实践探索,促进区域教育均衡发展。

5生物能源持续开发利用教育部工程研究中心

生物能源持续开发利用教育部工程研究中心于2018年通过教育部验收。中心围绕能源与环保酶制剂研发、生物质能源制备工程、能源植物选育与利用、生态与遗传安全评价和生态恢复等方向开展研发工作,致力于开发和推广节约、替代、循环利用和治理污染的先进适用技术,建设科学合理的能源资源利用体系,促进并带动云南省、西部地区乃至全国生物能源与环境相关产业的发展。

6西部资源环境地理信息技术教育部教育部工程研究中心

西部资源环境地理信息技术教育部教育部工程研究中心于2018年通过教育部验收。中心致力于多学科交叉与融合,在时空过程模拟与实时GIS系统,非点源污染情景模拟及地理空间模拟模型、生态安全与防控、流行病时空分析和建模预测等领域形成了具有特色的研究方向, 其技术成果和产品对行业发展和智慧城市建设起到了积极的促进作用。

学校科研工作主动服务于国家和云南省对外开放战略,拓宽合作渠道、搭建合作平台、创新合作方式、深化合作内容,科研合作与交流呈现出全方位、多层次、宽领域的新格局。积极响应国家“一带一路”科技创新行动计划,深入开展全方位、多层次、高水平的国际科技合作与交流,服务于云南省建设面向南亚东南亚科技创新中心需求。中国—老挝可再生能源联合实验室获得老挝科学技术部颁发“重大成就奖”,中国昆明——老挝万象可再生能源推广与示范科技创新中心完成签约和挂牌,缅甸研究中心、柬埔寨研究中心、孟加拉湾地区研究中心获批,并在国家“一带一路”建设中发挥了积极的作用。积极开展协同创新中心建设,目前已建成了“西部太阳能资源开发与利用省级协同创新中心”及“中国西南地缘环境与边疆发展省部共建协同创新中心”,通过科技资源整合、利用、协同、创新,在产学研方面产生了积极的影响及作用。

促进科研成果转化 服务经济社会发展

学校科技工作聚焦国家、区域发展需求,主动服务云南地方经济社会,在生物酶制剂、光伏水泵、太阳能干燥技术、沼气示范工程、马铃薯新品种选育及病虫害防治、三七土传病害生物防治等领域实现了科技成果转化和产业化。

生物酶制剂的开发利用:开发出在养殖饲料用添加剂方面的多个酶制剂产品、以酶处理技术为基础的制革准备工段污染物源头控制关键技术,参与完成的“基于酶作用的制革污染物源头控制技术及关键酶制剂创制”项目于2015年获得国家技术发明二等奖(单位排名第二)。

马铃薯产业化研发及成果推广:加强与国际马铃薯中心合作,选育出适合于云南广大农村地区种植的马铃薯新品种,被国际马铃薯中心和国际农业研究磋商组织等作为国际合作研究的典范。图为合作88种植示范和薯肉。

三七土传病害生物防治:历经20年协同创新研究,2017年联合申报的“三七标准化与产业发展关键技术研究及应用”获省科技进步一等奖;2018年主持申报的“三七种植土壤障碍因素消减关键技术体系的建立与应用”项目成果达到国内领先水平,三七土传病害生物防治效果达到国际先进水平。

光伏水泵规模化应用:建成世界首个兆瓦级光伏水泵系统工程示范项目,相关技术多次刷新中国及世界的光伏水泵最高扬程及规模的记录。“光伏水泵规模化应用技术”因在云南抗旱救灾中发挥了重大作用被评为云南省2013年“十大科技进展”,并获得联合国工业发展组织颁发的“2014年全球可再生能源领域最具投资价值领先技术蓝天奖”(全球仅10项技术获奖)。在云南和四川省建设了131个光伏水泵系统(另:老挝2个),累计装机超过5 MW,年提水量超过300万立方米。总扬程达到1067m,刷新了世界光伏水泵系统规模及总扬程的纪录。

太阳能干燥技术:开展太阳能热利用关键技术研究,解决了传统农业带来的食品安全和环境、生态、能源问题,提高生产效率,有效节约30%以上的常规能源。协同太标太阳能设备有限公司开展了以香格里拉为代表的寒冷地区太阳能供暖研究,在完全不破坏传统民居风貌与地方特色的前提下,做到了与建筑设计的有机结合,为100户藏式民居安装压缩机与太阳能一体化采暖热水系统,让传统的取暖炉替换成简洁舒适的暖气片;为香格里拉藏区156户民居提供生活热水,实现了太阳能与热泵在藏族地区的高效利用。

大中型沼气示范工程:开发出适于我国广大农村地区的大中型沼气工程技术,在能源回收与资源化利用方面走出可持续发展之路。“有机废弃物沼气工程与资源化利用关键技术研发及示范”项目获得2015年度云南省科学技术奖(科技进步类)二等奖。

禽畜饲料中复合生物替抗技术:混合均匀度达到98%以上,预混饲料样品之间差异性<2%;较基础日粮(无抗生素+微生态制剂),在饲养过程中,料肉比、日增重、日采食量有显著提升,差异性>5%,腹泻率、死淘率和患病率显著下降,差异性>5%。

入选名刊名栏 学报建设专业化

《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)现已进入国内全部的评价机构和核心期刊,即中文核心期刊、中国人文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学A刊核心期刊。2014 年“中国边疆学研究”栏目进入教育部高校哲学社会科学学报第三批“名栏建设”名单;2018年学报入选第三届全国“百强报刊·2017百强社科期刊”;2019年在第六届全国高校社科期刊评优中,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)被评为“名刊”。据《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学·2021版)》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)复合影响因子为1.510,在全国626种人文社科期刊中排名第50位,达到历史新高。《云南师范大学学报》(自然科学版)现为中国科学院中国科学技术信息研究所“中国科技论文统计源期刊”(中国科技核心期刊)“中国高校优秀科技期刊”、云南省A级期刊。

《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版)是语言学类专业学术期刊,现为中国人文社会科学A刊核心期刊(扩展版)、云南省A级期刊,具有专业性、前沿性、国际性等特点。2019年在第六届全国高校社科期刊评优中,《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版)被评为“优秀期刊”。

展望未来,学校将牢牢把握好新时代科技工作需求,围绕高质量发展目标,优化资源配置、精准施策,在科技领域全面落实“放管服”,抓紧布局科技创新平台体系,结合学校现有特色优势学科及国家战略、云南经济社会发展需求,在边疆民族地区师范生培育、基础教育及师资培养培训,智慧教育和数字云南研究,绿色能源及环境保护,生命科学与大健康研究,边疆治理与乡村振兴等方面重点开展科学技术研究,为将云南建设成为面向南亚东南亚的辐射中心、推动云南省实现跨越式发展做出应用的贡献。